| キスミレ類 | 地上茎あり |

|---|

| オオバキスミレ (大葉黄菫) | ||

|---|---|---|

撮影地:群馬県片品村・尾瀬(2005.6) 黄色い花が鮮やかなオオバキスミレ。尾瀬でも一部でしか見られません。 | ||

| 生育地 |

北海道、本州の日本海側。 日本海側の多雪地方に多いスミレで、西日本の方では高山でないと見られないが、東北地方では里山でも見ることが出来る。 | |

| 開花時期 | 4月中旬~7月頃 | |

| 草 丈 | 5~20㎝くらい 環境によってかなり差がある。 | |

| 花の状態 | 花色 | 黄色。花弁には紫色の筋が見られる。 |

| 花形 | 直径1.5㎝前後。 | |

| 側弁 | 側弁には短い毛がある。 | |

| 距 | かなり短くて目立たない | |

| 萼片 | 黄緑。毛はない。 | |

| 葉の状態 | 葉形 | 混生葉は心型、茎葉は心形~三角状心形で先が尖る。上部の葉ほど細長くなる。長さ2~8㎝。 |

| 葉表 | 緑色。はっきりとした脈が見られる。 | |

| 葉裏 | 緑色。 | |

| 托葉 | 三角形で全縁 | |

| 備 考 |

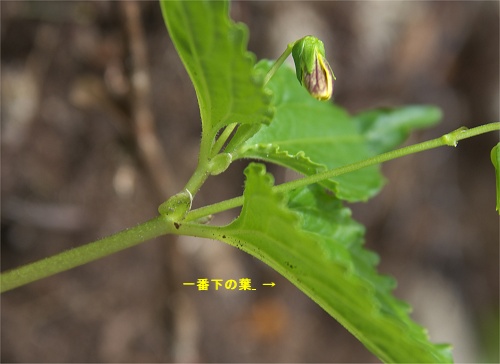

■根茎を伸ばして大きな群落を作ることが多い。根茎から葉茎が伸びていて、一番下の茎葉は上部のものとは離れてつく。 ■茎や葉柄は通常、黄緑色ですが、場所によっては赤みが出るものもあります。 ■福井と滋賀の県境では「ダイセンスミレ」に似たものも見つかっている。 ●「ミヤマキスミレ」、3枚の茎葉がほぼ輪生するが、オオバキスミレと混生している場合も多く、単一種として区別するのか現段階では不明。 白山から東北地方の亜高山に生育する。 ●「シロバナオオバキスミレ」、白花だが中心部に黄色が残る。 | |

| 花の部分 |

|---|

側弁には短い毛があります。 |

| 距の部分 |

距は短くてほとんど目立ちません。 |

| 葉の部分 |

茎葉の最下部のは上部の葉とは少し離れてつきます。 |

| オオバキスミレの群落 |

|---|

撮影地:尾瀬 根茎で容易に増えるので写真のように大群落になることがあります。 |

| オオバキスミレの変異 |

撮影地:秋田駒ヶ岳 葉柄、花柄、茎が赤くなる個体です。秋田駒のガイドブックではオオバキスミレとなっていました。 |